今週の「かみに」No.41(1/26更新 松戸市小中学校書初展)

1月24日(金)その2

金曜日の記事をもう一つ

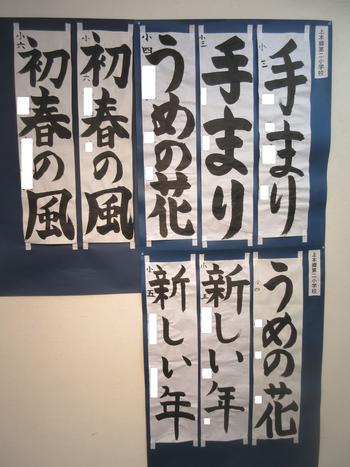

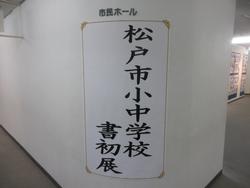

松戸市の文化ホールで開催されている松戸市小中学校書初展に行ってきました。本校からも学年を代表した8名の作品が展示されていました。

作品ごとに個性のようなものがあり、面白いなと感じました。私の個人的な感想ですが、他の学校も含めて上手な作品ばかりなので、うまさに加え、その個性のようなものが強いと目を引くなと思いました。来年の書き初めも学校全体で頑張っていきましょう。

1月24日(金)

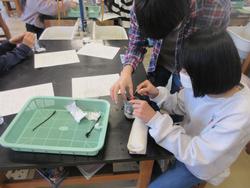

本校では理科室に行くことが楽しみになっている児童がたくさんいます。理科アシスタントの先生の専門性を生かした実験ができるからです。

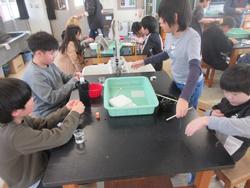

6年生

炭、アルミ箔、食塩水を使って電気を通す実験をしていました。電気が通ると曲が鳴ります。いろいろなメロディーが理科室で聞こえました。

5年生

結晶作りをしていました。たこ糸やミシン糸など、どの糸なら結晶になりやすいのか、楽しみながらもしっかり考えた実験です。

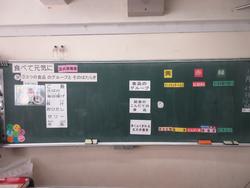

5年生は家庭科の授業でも頑張っていました。

それぞれの食品が「エネルギーのもと(黄)」「体をつくるもと(赤)」「体の調子を整えるもと(緑)」の3つのグループ分けを行っていました。将来、自分でバランスの良い食事をするためには覚えておかないといけない知識です。授業を見ていると、「校長先生、こんにゃくは?」と聞かれ、「イモからできているから、エネルギー?」とあいまいな答え方をしてしまいました。心の中では(こんにゃくは体をキレイにするなんてことも聞いたことがある?)とも考えていました。実は「体の調子を整えるもと」らしいです。まだまだ勉強が足りないです!

私もいろいろと頑張っていこうと思います。

1月23日(木)

朝の会の時間帯に、3年生の教室から素敵な歌声が聞こえてきました。

私自身の若手教員時代からも続いている朝の歌声。クラスみんなで歌っているという点もいいなと感じました。これからもしっかり取り組んでいきましょう。

1月22日(水)

今日は6年生の算数授業を紹介します。

頭を突き合わせて、みんなで話し合っている姿、「授業中は立ち歩かない!」と注意されていた時代とは変わってきました。算数の力だけではなくて、人と人とのコミュニケーションも同時に学んでいます。

1月21日(火)

1,2年生が生活科で「昔遊び」に取り組んでいます。

こま・けん玉・あやとり・お手玉の4種類の昔遊びです。1年前は教えてもらった立場の2年生が、すっかりお兄さん・お姉さんになり、優しく教えている姿がとても良かったです。1年生の皆さんも2年生から教わったことを来年は優しく教えて欲しいなと思います。

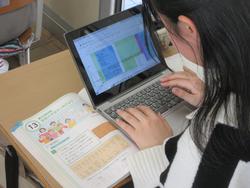

4年生の算数授業は校内授業研究として行いました。

本校の先生達に加え、教育委員会の先生にも見てもらいました。

タブレットを使って個人で考える場面と考えたことを友だちと共有する場面があります。いろいろな考えに触れる大事な時間です。一人で課題を解決することも大切ですが、仲間と協力して解決する力も将来的には必要な力だと考えています。これからもみんなで学んでいきましょう。

1月20日(月)

先週から始まったピョンピョンタイム。今年は長なわ跳びにも取り組んでいます。クラスみんなで声をかけながら楽しんでいる姿が見られました。

まずはなわを上下に大きく振って、なわが上に上がっている間に通り抜けるという練習をしました。1年生は6年生の間に入って、声をかけてもらいながら上手になわを抜けていました。

最後に3分間の8の字跳びにチャレンジしました。引っかかってしまう人もたくさんいましたが、初めてなので上手くいかないのは当然です。きれいな青空のもとで上二小のみんなで取り組めていること自体がすばらしいなと思いました。