5/21(水) 校長室から㊴ いろいろな形で表現力

2校時に、3年生が地区社協の方々の力を借りて「ふれあい花だん」の活動をしました。昨日に続き今日も暑く、加えて湿度が高いので、日陰でお話を聞いたり作業に取り組むようにしています。詳しい様子は、別ページの「5月21日ふれあい花だん」をご覧ください。

なかよし学級では、タブレットを使ってカレンダーづくりをしていました。曜日等は低学年は平仮名で、高学年では漢字でそれぞれにあったものを使って行っています。タブレットを使う機会を設けることで子供たちも慣れています。

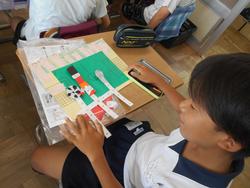

6年生は、音楽で「ペガサス」を4人ずつ皆の前で発表したり、図画工作でリンク機構(棒状のパーツを組合せたもの)を生かした動く仕組みのものを制作していました。図画工作の方は各自がテーマを考えて作っているのですが、「どんなふうに動くの?」と聞いてみると、一つの棒を動かすとシュートする人とサッカーボールがゴールに向かって飛んでいく動きが同時に行われたり、空から雷が落ちてくる様子があったりとそれぞれの発想がとてもユニークでした。自分の工夫したところを実際に動かしてを見せてくれたので、よくわかりました。今年度の学校教育目標の中にも新たに掲げた「表現力」ですが、創作活動で表すことも表現力であり、創作したものを言葉で説明することも表現力です。いろいろな形の「表現」がありますが、一つのものを様々な方法で表現していく機会はとても大切であると考えています。積み重ねることで、「豊かな表現力」につながるとよいと思っています。

5年生は、理科で「発芽の条件」を考察していました。教室に置いておいた種は発芽しているのに対し、冷蔵庫の中に入れた種は発芽していないことから「温度」が発芽条件の一つであること、また次の実験では何を調べるのかを計画していました。

「ふれあい花だん」の活動を終えた3年生は、「国語辞典」の使い方の学習。辞典を引くときに必要となる「言葉の並び方」について知り、実際に国語辞典で言葉を調べていました。また、理科「チョウを育てよう」で、実際にモンシロチョウの卵がついている葉ぼたんの葉を担任の先生が用意してくれて、どのように卵を葉に産み付けているのか、どのように育つのかをイメージしながら学習できました。