R6 学校の様子 1月

1月31日(金)

図書室 お勧め本が並べられています。季節に合った本を楽しんでください。

1月30日(木)

6年生 教室訪問しました。社会で、世界や日本には、どのような課題があるかについて学習していました。日本の災害や領土等について、発表したり、話し合ったりしていました。

6年生 長縄跳びの八の字跳びに挑んでいます。タイミングを合わせられるように、かけ声が聞こえれきます。縄の回し方も速くなっています。どの学級も燃えています。皆で力を合わせている姿を下学年も見ています。よい影響を与えてくれています。

1年生 校庭では1年生が体育を行っていました。体を使った楽しいじゃんけんで体を温めていました。「ボールあそび」では、ボールを蹴ったり、ボールを捕って運んだりしていました。体をいっぱを使っていました。

2年生 廊下からよい音楽が聞こえてきました。6年生を送る会の出し物の練習をしていました。先生の指遣いをよく見て、しっかりと鍵盤ハーモニカを演奏していました。

1月29日(水)

5年生 理科室を訪問しました。「もののとけ方」の学習をしていました。水の温度を上げるとものの溶ける量はどう変わるのだろうか実験していました。ビーカーに入った水と食塩をガラス棒でよくかき混ぜ実験観察していました。

2年生 教室訪問すると、版画の学習をしていました。切り取った形やローラーを使って版画を楽しんでいました。

3年生 社会科の「事件や事故からくらしを守る」の学習で、移動交番の方に来ていただきました。警察署の仕事についてDVDを視聴し、質問に答えていただきました。移動交番の中の装備品の説明の後、実際に触らせてもらいました。私たちの暮らしを守る仕事をしていることに関心をもったと感じました。

1年生 生活科の学習で凧揚げをしました。走って凧が揚がるのを楽しんでいました。中には、凧が風を受けているのを感じ、上手に糸を引いてあげている子もいました。たくさん走って、汗をかくほどでした。

1月28日(火)

4年生 朝の読書で読んでいる本を見せてくれました。『君たちはどう生きるか』『変な家』など、注目の本を読んでいる児童もいました。

1年生 切って貼って作ったちょうちょに、色を塗って、紙を被せて刷って、紙版画の作品を作りました。できあがった作品を見せてもらいました。きれいに色がうつっていました。

5年生 図工室を訪問しました。下絵を版木に写し、下絵の線に合わせて彫刻で彫っていました。丸刀や三角刀を使い分けて丁寧に彫っていました。

4年生 総合の学習で調べたい国を決め、国旗を描き、調べたことをタブレットPCを使って発表用のスライドを作っていました。みんなPC操作にも慣れた手つきで、資料を作っていました。

1月27日(月)

業間休み 短縄跳びの練習をしている児童がたくさんいました。各学年の短縄跳びの目標に挑んでいるようです。みんなで楽しく跳ぶ姿が見られて嬉しい気持ちになりました。

3年生 教室訪問しました。「じじゃくのふしぎ」の学習で、磁石に付けた鉄は、なぜ、磁石から離しても落ちないのかを考え、実験しました。

1月24日(金)

児童会役員引き継ぎ式 新旧役員から一言話がありました。旧役員の皆さんからは、仕事の大変さがある一方で、充実感や責任感などが培われたり、大勢の前で話をする力が付いたことを聞くことができました。新役員の皆さんからは、「笑顔」あふれる学校、明るく元気に「挨拶」ができる学校、優しさいっぱいの学校にしたい願いを聞くことができました。何事にも積極的に、任されたことは責任をもって取り組む決意表明がありました。児童一人一人が常三小の児童会のメンバーです。よりよい学校生活が送れるように、皆で力を合わせていきましょう。

6年生 長縄跳びで、縄を回さず動きの練習をしていました。どこを通ってどのように跳び、跳んだあとどのように動くのかなめらかに跳ぶ方法を考えているようでした。縄を回しての練習に注目です。

1年生 6年生を送る会の発表の練習が始まりました。台本をしっかり見て台詞を言ったり歌を歌ったりしていました。声がよく出ていることに感心しました。

1月23日(木)

花壇 水仙の花が咲きました。チューリップの球根から芽が伸びてきました。春が近づいてきています。

読み聞かせ 読み聞かせボランティアの皆さん、今日もありがとございました。ある教室では、おめでたい、長い名前をつけた話を聞くことができました。

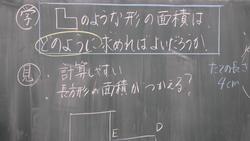

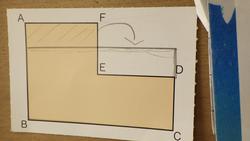

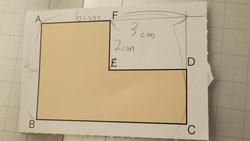

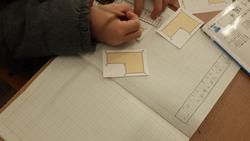

4年生 「広さのくらべ方と表し方をかんがえよう」の学習で、長方形や正方形でない形の、面積の求め方を考えました。どうやって解くのかを聞くと「図形を移動して、長方形にする」「色の無いところに図形を足して長方形にして、後から足したところを引く」と、説明してくれました。習ったことを基にして、よく考えていました。

3年生

1月22日(水)

5年生 校庭では、サッカーをしていました。コートを区切って動ける範囲を制限していました。ボールに固まることが無く、パスが出しやすくなっていました。回を重ねて、今は、ドリブルするのがいいか、パスが有効か、シュートを打つべきか、状況判断ができるようになると、更に楽しくなると思います。

避難訓練 火災を想定した訓練を行いました。防災頭巾をかぶり口をハンカチで押さえ、身を低くして避難することができました。課題であった「しゃべらない」は意識できていました。校庭へ避難の後、消防署の方から、先生の話をよく聞いて、素早く避難ができたことを褒めていただきました。火災では、煙が怖いことを話していただきました。煙は高いところに行くので、体を低くしてハンカチなどで口を押さえて、煙を吸わないようにすることを教えていただきました。そのあと、学級代表の人に、煙道体験をしてもらいました。「煙で前が見えなかった」という感想が多かったです。前が見えないので、壁を触りながら歩くとよいことも教わりました。

1月21日(火)

1年生 生活科「正月のあそび」の風とあそぼうの学習で、風で動く車や風車を作りました。休み時間に作った物で遊んでいる子がいました。風車は走るとよく動くことに気づきました。

5年生 理科室を訪問しました。「もののとけ方」の学習をしていました。50mLの水に、食塩やミョウバンがどれくらい溶けるか実験していました。水と食塩の入った容器をよく振って、食塩の溶け具合を観察していました。

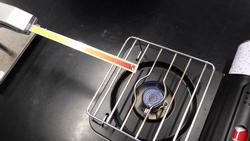

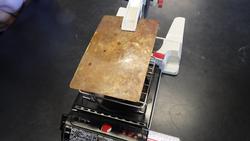

けやき学級 理科室でガスコンロに火のつける仕方を学んだ後に、実験をしました。鉄の玉は、熱すると大きくなるかどうかを調べました。予想では、小さくなるでした。結果は、・・・。

1月20日(月)

2年生 音楽でわらべうたの「ずいずいずっころばし」を行っていました。鬼を決めるときや指遊びとして、昔遊んだ記憶があります。調子のよいリズムに乗って行っていました。

3年生 教室訪問しました。「磁石に付けた鉄は、磁石になるだろうか。」という学習を行っていました。磁石に付けた釘に、クリップを近づけていました。何人かの児童が、「付いたよ。」と見せてくれました。

1月17日(金)

1年生 校庭では、1年生が生活科の学習で作った凧揚げをしました。走って凧を上げる子や風を上手に捕まえて凧を上げる子が見られました。みんな楽しく凧揚げをしていました。

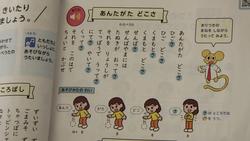

2年生 音楽でわらべうた「あんたがた どこさ」の学習をしていました。「さ」の所では、手拍子でリズム打って楽しく活動していました。

生活科では、「むかしあそび」をしていました。けん玉やコマ回しを楽しんでいました。けん玉の「もしもしかめよ」を見せてもらったり、コマ 回しで、「手乗せ」を見せてもらったりしました。みんなたくさん練習してもっとうまくなると、どんどん楽しくなるよ。

1月16日(木)

読み聞かせ 今日から3学期の読み聞かせが始まりました。読み聞かせボランティアの皆さん、ありがとございました。子供たちの絵本を見ている表情がとても豊かでいいなと感じています。

休み時間 昼休みに体育委員会の人が、跳躍台を準備してくれました。滞空時間が長くなり、跳びやすくなっているようです。委員会の人が、何回跳んだかを数えてくれています。数えてもらった子が「シールもらった。」と、跳んだ回数が書かれたシールを嬉しそうに見せてくれました。このシールがさらにやる気を出させてくれているようでした。

5年生 理科室を訪問すると「もののとけ方」の学習をしていました。水の入った容器にミョウバンを入れて蓋をします。よく振ってミョウバンを溶かします。溶けて見えなくなったミョウバンは重さも無くなったか調べました。

1月15日(水)

縦割り清掃 今日は3学期の縦割り清掃班で集まりました。高学年を中心に、掃除の仕方や役割について話し合いました。

大縄週間 休み時間に大縄跳びをする子供たちが増えてきました。どうすると跳びやすいかを考えてやるといいですね。ピアノの練習と似ているところがあるなと感じるところは、始めはゆっくり確実にできるようにする。できるようになったら、少しずつ速くしていく。みんなができて楽しい活動にしてほしいです。

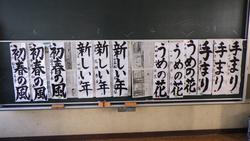

6年生 体育館で書き初め大会が行われました。真剣に課題の「初春の風」に取り組みました。大会の終わりに、作品を見せてもらいました。

5年生 音楽室を訪問しました。5年生が歌の練習の後に、「キリマンジェロ」の合奏を行いました。太鼓やシンバル、鍵盤ハーモニカ、リコーダーに分かれて演奏しました。リズムがよくて、聞いていて心地よくなりました。

1月14日(火)

1年生 朝の会では、今月の歌「スマイル・アゲイン」を、1年生と気持ちよく歌いました。

2年生 教室訪問すると国語の『せかいじゅうの海が』の詩の学習をしていました。様子を想像し、工夫して音読することが課題です。班で読み方を考え、練習していました。

6年生 理科室を訪問しました。「てこのはたらき」の学習をしていました。できるだけ小さな力で重りを持ち上げるには、作用点と力点の位置をどうすればよいかを考え、試していました。

1月10日(金)

5年生 体育館で書き初め大会を行いました。5年生の課題の文字は「新しい年」です。漢字二文字とひらがな二文字です。漢字を少し大きめに書くことを心掛けました。

4年生 理科室を訪問すると実験をするところでした。金属はどのようにあたたまっていくのだろうか?の実験を行いました。1つ目は、金属にサーモテープつけたものを熱し、2つ目は、金属にろうを塗ったものを熱しました。ろうは、中心から溶けて周りに広がったと、教えてくれました。

1年生 算数で数を数える学習をしていました。ペットボトルのふたが並べてあります。数えながら線で印をつけて、十のまとまりを作り、丸で囲んでいました。一つずつ丁寧に数えていました。

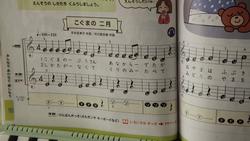

2年生 音楽で「こぐまの二月」の学習をしていました。歌詞を歌ったり、階名で歌ったりしました。鍵盤ハーモニカで練習もしていました。みんな熱心に取り組む姿が見たれました。

書き初め代表者練習 冬休みのもたくさん練習した成果で、筆の運びなど随分慣れて上手です。集中して熱心に書きました。

1月9日(木)

3・4年生 体育館で書き初め大会が行われました。一文字一文字丁寧に書くことを心掛けました。

6年生 理科室を訪問すると、「てこのはたらき」の学習をしていました。力点の位置は変えないで、支点に作用点を近づけていって手応えがどうなるかの実験を行っていました。小さな力で、大きな働きをすることができるてこは、日常生活でもたくさん役立っています。この勉強を通して、てこを使って生活を豊かにしてほしいと思います。また、いろいろなところでてこの働きが使われていることにも気づいてほしいと思います。

4年生 児童会役員の選挙を行いました。各学級から立候補者が演説をしました。全員の演説を聴いた後に、各自が投票しました。どの児童も、常盤平第三小学校の児童のために、力を発揮したいという決意を述べていました。常三小の児童の生活が、よりよい物となるように活躍してくれることを願います。

1月8日(水)

外の様子 掲示板は、正月の飾りに変わりました。花壇には、チューリップの芽が出始めました。周りには、霜柱がありました。寒い日が続きますが、確実に春は近づいています。

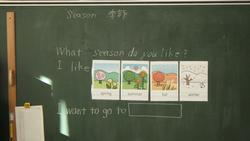

5年生 外国語の学習をしていました。どこに行きたいか?テレビの写真と英語のヒントから、回答が岩手県であることがわかりました。テレビの写真は南部鉄瓶ですね。

6年生 体育で長縄跳びの連続跳びの練習をしていました。今年は、どれくらいの記録がでるのか楽しみです。みんなの気持ちを一つにして練習に励んでいきましょう。

業間休み 鬼ごっこや縄跳び、鉄棒遊びなど、たくさん体を動かして遊んでいます。子供は風の子、寒さに負けずに楽しく遊びましょう。

1月7日(火)

始業式 朝の挨拶「おはようございます。」、新年の挨拶「明けましておめでとうございます」と子供たちからも元気で気持ちのよい挨拶が帰ってきて、爽やかな気持ちになりました。表彰の後、始業式を行いました。始業式では、「信用」について話をしました。わたしたちが世の中を生きていくために大事なこと、それは「信用」(人のねうち)です。「信用」は長い時間をかけてようやく得られるもので、人からの評価です。例えば、嘘偽りのない行いができること。間違いや失敗を素直に認め謝れること。裏表がないこと。人のいやがることを言わないしないこと。人のために動けること。地道に一つのことを続けることなどを、長い間続けることで人からの「信用」が得られていきます。そして、「信用」を得るには、汗を流さなければ駄目だと思っています。学校の中では、掃除を見ると「信用」できるかどうかがわかります。隅々まで丁寧に掃いたり、黙々と床を拭いたり、重い机を何個も運んだりする姿を見ると、いつも感心します。それが長く続くと「信用」につながります。しかし、目立つ表舞台では、格好のよいことをするけれど、地道に行うことなど、逃げてたり、手を抜いたりしていては、「信用」は得られないのではないでしょうか。人から、「信用」してもらえるような行動を続けいと思います。 話の後は、校歌を元気よく歌いました。

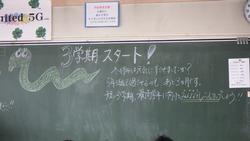

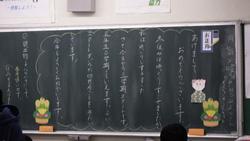

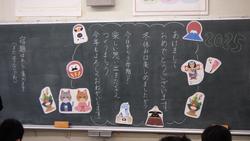

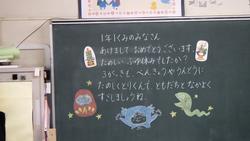

先生方からのメッセージ

けやき学級 冬休みビンゴで、楽しく冬休みを振り返っていました。