令和6年度12月の学校日記

12月23日月曜日 2学期終業式

風は冷たいけれどよく晴れた終業式の朝、今年の富士山も見納めです。

初めに表彰がありました。松戸市観光絵画展、アイデア貯金箱コンクール、松戸市立図書館ポップコンクール、明るい選挙啓発標語、読書感想文コンクール。根木内小の子どもたちが、学校の外でも活躍した軌跡です。

校長からは、「根木内小今年の十大ニュース」で一年を振り返りました。

第10位 3月に10人の先生方とのお別れがあったけど、4月に6人の先生方をお迎えして令和6年度がスタートできたこと

第9位 65人の1年生が入学してねぎっこの仲間入りをしたこと

第8位 5月の大運動会、先生方と児童席に日よけテントを張って安全に盛大にできたこと

第7位 5年生が初めての宿泊学習「手賀の丘林間学園」で大きく成長したこと

第6位 自転車部が県大会で優勝して、全国大会に出場したこと

第5位 6年生と日光修学旅行に行けたこと

第4位 陸上部が個人と男子団体とで入賞したこと

第3位 音楽部がNHKコンクールと小中合同音楽会で、いろいろなジャンルの音楽に挑戦したこと

第2位 根木中プールを借りて、オアシスのコーチたちと水泳学習ができたこと

第1位 450人の子どもたちと40人の先生方と、元気に一年過ごせたこと

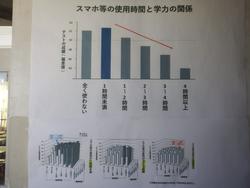

生徒指導部からは、SNSのマナーなどについてお話がありました。そして最後は、9月の始業式以来の校歌斉唱を全校でできました。

最後の一枚は、式終了後の6年生たち。オンとオフがしっかりできる子たちです。

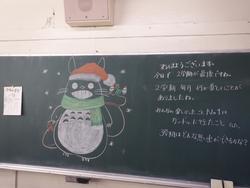

教室に戻り、通知票をもらい、冬休みの過ごし方を確認し合って、クラスのみんなと元気にさようならをしました。次に会うのは2025年、令和7年、3学期始業式ですね。門でも見送る先生方にも、「メリークリスマス!」「よいお年を!」と元気に挨拶をして家路につきました。

保護者の皆様、地域の皆様のご理解ご協力のおかげで、根木内小学校の2024年を無事終えられそうです。どうもありがとうございました。このホームページをご覧いただいている方々の2025年が、どうかよい年になりますように。Merry Christmas & A Happy new year !!!

12月20日金曜日 クリスマス会 大掃除 終業式前日

給食が昨日で終わってしまい、午前日課、しかも最後の時間は大掃除でしたので、実質2時間。今日もお楽しみ会をするクラスあり、プリントや作品をまとめたり、プレ大掃除の片づけをするクラスあり、いろいろでした。5年生は学年で取り組んだクリスマス会、校外学習で行ったカンドゥーを模してブースを工夫していました。大型TVで動画を見ながらダンスレッスンを受けるだけで「カッチン」(仮装通貨)がもらえたり。輪投げや的あてなど遊びのコーナーがあるのは4年生も似ていました。景品づくりも大変だったと思います。

3校時の大掃除。教室の床にワックスをかける姿、トイレの床をビニール手袋をした手に雑巾で拭く姿、階段を素手で水拭きする姿、皆一生懸命に学校をきれいにしたので、いい年が迎えられるといいです。週明けが終業式です。

12月19日木曜日 5年生デジタルシティズンシップ学習 クリスマス会花盛り!

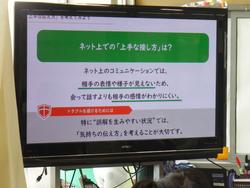

5年生が、ICT支援員さんと担任の先生からネットモラルについて学びました。高学年になるとスマホ所持率も高いのでしょうか。SNSトラブルの話を聞くにつけ、言葉の伝え方は難しいだろうなと思います。対面コミュニケーションだけによる「ごめんね」「いいよ」や「ありがとう」「どういたしまして」などでつながれていた頃とは、違う気のつかい方をしなければならない、現代の子どもは大変だろうな、そして買い与える親の責任もとても重いのだろうな、と思います。

今日はいろいろなところで、クリスマス会が花盛りでした。飾りつけ、ゲーム、発表、くじびき、楽しみ方もいろいろでした。どこもみんな笑顔!

2学期最後の給食もクリスマスメニューでした。栄養士さんが教室を回ると、「2学期ありがとうございました」「今日もおいしいです」の声がシャワーのように降り注ぎます。あるクラスでは、感謝状をもらっていました。栄養士さんも、うれしそうでしたね。

午後は、学期末の保護者会がありました。雪は朝のうちちらつきましたが、午後にはすっかり晴れました。おいでいただいた保護者の皆様、どうもありがとうございました。

12月18日水曜日 2年生「町のすてき」はっぴょう会 1・6年ねぎっ子たんけんクイズ! クリスマス会

黄色く色づいたイロハカエデ。同じ黄色の銀杏はほぼ散ってしまいました。バス通りの桜もほぼ散ってしまいましたが、一本まだ落ちずにきれいに色づいています。同じ場所の同じ種類の木でも、個体差があるのでしょう。おもしろいですね。

2年生は、保護者や地域の方もお招きして、「町のすてき」はっぴょう会をしました。町探検のまとめをしっかりアウトプットできました。根木内中の校長先生も見に来てくださって、お褒めの言葉もいただきました。ありがとうございました。

2年生が探検した「肉のたむら」「万ぷく寺」「たんたんめん専門店」「ツォップ」「ユーカリ交通公園」「こがね台獣医科病院」「花ひで」「阿蘇天然アイス」「根木内中学校」「ファミリーマート」の皆様、どうもありがとうございました。

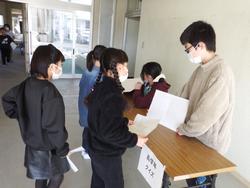

昼休みには、ねぎっこたんけんクイズ!第3弾が1・6年でありました。1年生はもちろん、6年生も1年生と手をつないでクイズラリーをして、うれしそうでした。楽しい企画を考えてくれた、児童会役員と代表委員会メンバーに感謝です。

お楽しみ会?クリスマス会?準備をしているクラス、学年、本番のクラス、学年。写真の1枚目は4年生、2・3枚目は6年生です。

6年生の迷路に飛び入りさせてもらいました。迷路の途中でサンタさんやトナカイが表われ、プレゼントをくれたりキーワードのヒントを教えてくれたりします。最後は、手作りのクリスマスツリーをきれいに飾っておしまいです。自分たちでいろいろ考えて、協力している様が高学年らしいなと感心しました。

12月17日火曜日 図書室大盛況 エコ石鹸づくり おはなしはらっぱ&本のお掃除 音楽部練習風景

もう少しで丸裸になりそうな木。Оヘンリーの「最後の一葉」みたいです。でもその隣の木は、もう芽吹いていました。

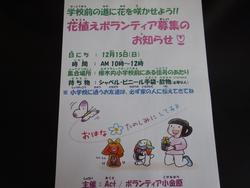

バス通りのマスには、日曜日に花植えボランティアの方が植えてくださったパンジーです。本校児童も数人参加したと聞きました。うれしいことです。

図書室に3クラス分くらいの人がいます。6年生は、ビブリオバトルのための本選びをしていました。2年生は自由読書でした。90人くらいが静かに本を読んでいる姿がうれしくて、パチリ。

くさぶえ学級とステップ教室の子どもたちが、外部から講師をお招きして廃油を使った石鹸づくりに挑戦しました。一つ目はよく練って白いまま型抜きをして、二つ目は色や香りを混ぜて好きな形を作りました。ヴァニラやオレンジ、ローズ、ミント、家庭科室がいろいろな香りでいっぱいになりました。

お昼休みには、音楽ホールでPTA読み聞かせサークル「おはなしはらっぱ」のみなさんが、クリスマスの絵本を読んでくださいました。終わった後は、何人か残ってくださり、図書室の本のお掃除ボランティア第3回をしてくださいました。今回は、まったくお母さん方の自主的活動で、本当にありがたいことでした。お陰様で、図書室中の本がすっきりきれいになりました。みなさん、大事に読みましょうね。

音楽部が放課後練習をしているのを見てきました。3学期のお別れコンサートに向けて、今まで歌って来た曲以外の新曲もあります。コンクールで難曲に挑戦し、小中合同音楽会ではゴスペルで新しい世界を広げ、今回はさらにJポップに進出しています。自然と体が動いたり手拍子をしたくなったり。どんな曲かはお楽しみです。

色々な音楽に触れ、様々な表現の仕方を知り、子どもの世界もどんどん広がっていきます。

12月16日月曜日 2年町探検のまとめ発表会練習 3年学級会 1年教室が水族館!

キンと冷えた寒い朝。風はなく空は真っ青に晴れ渡っています。こんな日は……?みんなの予想通り富士山がきれいに見えました。朝の正門もですが、業間休みのジャングルジムも、富士山ビューポイントのようです。

霜が降りて、雑草がアイスプラントのようになっています。そんな中でも、水仙の葉が元気に伸びているのを見つけました。いつ頃咲くか楽しみです。

2年生3クラスが体育館に集まっています。水曜日にやる町探検発表会のリハーサル?のようです。少人数で、探検してきた場所の説明を、みんなにわかりやすい言葉で伝えています。写真を貼ったり説明を書いたりした模造紙を見せながらのポスターセッション。2年生でこんなことができるなんてすごいなあ!

3年生が学級会で、お楽しみ会でやるゲームについて話し合っていました。班ごとに話し合って出た意見を、黒板に書きに行っているところです。3年生になると、こんな活動もできるのですね。

1年生の窓が水族館になっていました!カーテンの向こうに、カラフルなシルエットが浮かんでいます。外から見たらどんなかしら?と思って出てみたら、こんなでした。中からも外からも楽しめました。お日様ありがとう。

12月13日金曜日 3年国語ケロケロ? 6年出前授業「廃材で箸づくり」 1年図工「ひかりのくにのなかまたち」

3年生の国語、みんな言葉を忘れカエルに変身?「おなかがすいた……」や「おなかがいっぱい!」という気持ちを「ケロケロ」で表現するのです。声の大きさや高さ、言い方、表情などを変えたり、身振り手振りを交えたりして。結構難しいですね。改めて、言葉は偉大だと思いました。「気持ちを伝える話し方・聞き方」の学習でした。

6年生が、外部講師「POLUS」から「廃材で箸づくり」を学びました。かんなでシュッシュッと削る音や感覚が気持ちよく、皆はまっていました。やすりで仕上げをしたら、素敵なマイお箸の出来上がりです。かんなくずもヒノキだからいい香り!集めて持ち帰り、お風呂に入れたら檜風呂です。みんな大事に持ち帰ったので、今頃温泉気分かな!

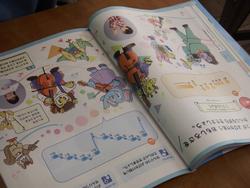

1年生の教室は、みんな立ち上がって何やらキラキラしたものを作っています。その目もキラキラ!セロファンやホログラム折り紙などを切ったり丸めたりしてるのです。先生が、赤いこぶし大の紡錘形がいっぱい入った大きな透明の袋を見せてくれたので、よく見てみると一匹一匹が小さな魚……あ!スイミーだ!!なるほど。小魚を作った後は、ゼリーみたいなくらげや、水中ブルドーザーみたいなイセエビを作るみたいです。楽しみ!ねぎっ子水族館みたいになるかな!

12月12日木曜日 5年算数「ひし形の面積の求め方を考える」

3年生の掲示板にカラフルなクリスマスツリーが。オーナメントに書いてあるのは……プレゼントにもらいたいもの?!七夕の短冊みたいになっています(笑)。

黒門近くの銀杏の木を遠巻きに見ると、半分は葉が落ちているけど、半分はまだ残っています。「木の皮の半分は北風を知らない」中学校の国語の教科書に載っていた詩を思い出しました。ジュール・ルナールでした。

花植えボランティア募集のお知らせが届きました。今週の日曜日だそうです。ありがたいことです。お天気になるといいです。

5年生が、算数でひし形の面積の求め方について学習していました。今まで習ったことを使って公式を導き出せないか?考えています。平行四辺形は二つの三角形に分けられるから「底辺×高さ」のように、何でそうなるか考える時間は楽しい。こんな方法もある、あんな方法もある、とみんなで考える楽しさが学校教育にはあります。誰かと同じでもうれしいし、誰も考えつかなかった方法を考えられた時もうれしい。

12月11日水曜日 小金原保育所年長さん学校見学 ねぎっこたんけんクイズ!2・4年・くさぶえ学級

緑のままの楓があるなーと思っていたら、うっすら黄色く色づく葉もあったのでパチリ。楓の紅葉にもいろいろあるのですね。

ドウダンつつじも、木によって真っ赤に紅葉するものと、一本の木でも赤や橙や混ざっているものもあって、面白いなーとパチリ。

今日は、小金原保育所の年長さんたち18名が、先生に連れられて小学校見学に訪れました。1年生の教室、トイレ、体育館、保健室、図書室、校庭などを見学してもらいました。1年1組は音楽、2組は体育の授業中でしたが、保育園児たちが入ってくると、「かわいい!」(君たちも一年前はこうだったんだよね!)いつも以上に張り切っていたように見えました。

今日は1年生がとてもお兄さんお姉さんに見えました。反対に、今日は小っちゃくてかわいく見えた年長さんたちも、保育所に戻れば一番お兄さんお姉さんなのですよね!

今日の「ねぎっ子たんけんクイズ!」は2・4年ペアでした。4年生は、今年度兄弟学年の上学年になったので、とても良い機会だったと思います。2年生も、うれしくてちょっとはしゃいでいたかな。

12月10日火曜日 書初め練習5・6年 ねぎっこたんけんクイズ!3・5年・くさぶえ学級

青空に映える紅葉があまり美しいので、今日も撮ってみました(笑)。桜はほぼ落ち、銀杏も半分くらいは落ちてきました。全部落ちた頃、年が明けるくらいでしょうか。

今日は、5,6年生が昨日と同じ外部講師の先生に教わりながら、書初めの練習をしました。先生がぐるぐる回りながら、ところどころで実際に書いてくださいます。さっきまで自分が使っていた筆、先生の手にかかると魔法みたいに美しい文字が生まれます。みな感心するばかり!

「習字だけではなく、何事もやはり練習です。」とおっしゃっていたのが印象的でした。たくさんたくさん練習して、うまくなるのですね。

昼休みの「ねぎっこたんけんクイズ」が始まりました。児童会役員と代表委員メンバーが主催です。初日の今日は、3・5年のペア学年です。

たんけん箇所は3か所。ペアで学校を巡り、クイズに答えると持っているカードにスタンプがもらえます。理科室とか、音楽ホール、和室など、普段行かないような部屋にも行けたり、高学年が考えた楽しいクイズに答えたりするのが、とても楽しそうでした。2・4年、1・6年のみなさんも今から楽しみですね!

12月9日月曜日 落ち葉掃きボランティア最終日 読み聞かせ~本のお掃除ボランティア 書初め練習3・4年 ヴァイオリンミニコンサート5・6年

タイトルからもおわかりの通り、盛りだくさんの日でした。

毎週月曜日の朝、ご協力いただいていた落ち葉掃きボランティアは、今日が最終日でした。去年より落葉が遅く、銀杏は今を盛りと落ちてきていますが(笑)。あとは、学校職員と子どもたちとで何とかします。4週にわたりご協力いただいた保護者、地域の皆様、どうもありがとうございました。この落ち葉掃きがきっかけで、懐かしい方と出会えたり、保護者の方と少しゆっくりお話ができたり、私自身うれしいことがありました。何よりも、その時限りのメンバーだけど、みんなで和気あいあいと作業できたことがうれしかったです。写真がなくてすみません。

続きましては、朝モジュールの時間の読み聞かせ。こちらも写真がなくてすみません。毎回、ほぼ全クラスに入っていただけるよう、PTA読み聞かせサポーターさんを中心に、学校支援ボランティアの方も入ってくださっています。今日は、季節柄クリスマスのお話が多かったかな?

読み聞かせ後の、本の掃除ボランティア、今日は7名ほど参加してくださいました。本棚から本を出して、まず棚を拭き、本を一冊一冊拭きながら、順序良く並べていきます。なかなかの重労働です。約2時間の作業後、「年内にもう一回やりたい。そうすると全部終わりそう。」というお申し出があり、恐縮と感謝と尊敬でした。やはり、本を愛する方々だと思います。そして、根木内小のことも愛してくれているかな!

4年生3年生が、昨年度に引き続き外部の講師をお招きして、体育館で書初め練習を行いました。すばらしいお手本も書いてくださいました。ありがとうございました。明日は、5・6年生が教えていただきます。2日間よろしくお願いします。

5・6年生は、ヴァイオリンミニコンサート。昨年度に引き続き、本校卒業生で現役芸大院生のヴァイオリニストさんが、同じく本校卒業生で現役芸大生のピアニストさんと演奏に来てくださいました。

オープニングは「エルガー/愛の挨拶」、柔らかく包み込むような弦の音色にうっとりします。2曲目は「ヴィヴァルディ/『四季』より『冬』」、冬の寒さ厳しさが強い音で表現される一楽章と、暖炉のとろとろした火に包まれるような温かな2楽章、そして再び凍てつく冬の厳しさが感じられる3楽章。子どもたちには、どんなイメージで聴いたのでしょうか。3曲目は、5年生は「モーツァルト/『アイネクライネナハトムジーク』より第1楽章」、6年生は「ブラームス/ハンガリー舞曲第5番」。これはどちらも、学年音楽の鑑賞教材をわざわざ選んでくださいました。生の迫力は違いましたね!オーケストラ伴奏とピアノ伴奏とでも、だいぶ違いがあったかな。ラストは、昨年度も人気が高かった「葉加瀬太郎/情熱大陸」でした。

最後には、質問コーナーや体験コーナーも設けてもらい、根木内小学校の校歌をみんなで歌って終わりました。ほんの10数年前は根木内小学生だった人が努力をしてこんなに素敵に夢を叶えている姿、キャリア教育にもなったのでは。お忙しい中おいでいただき、子どもたちに夢を与えてくださって、ありがとうございました。

12月6日金曜日 富士山! 6年プログラミング学習 2年図工・生活科

「富士山が見えます!」音楽部の朝練で早く来ていた子が、教えてくれました。「おおっ!きれい!」先を越されたことが逆にうれしくて、その後登校してくる子たちみんなにうれしさのおすそ分けをしました。みんな一様に感動していました。富士山ってすごい。富士山のことはみんな好きです。富士山が見えるだけで幸せな気持ちになります。富士山のような人になりたいなあ!(写真は相変わらずうまく写せていませんが!)

6年生が、特別非常勤講師のシステムエンジニアの方から、プログラミングについて学びました。プログラミングというと=PCと思いがちですが、今日は筆箱のみ。「プログラミング」的思考の学習です。相違点、共通点を見つける、仲間分けをする、順序だてて考える、視点を変えてみる等々。論理的思考力は、松戸市言語活用科でも育成したい力なので、どこかでやったようなものもあったかな?とても興味深い内容で、脳みそに汗をかいたかな!

2年生がタブレットを使ってグループ学習をしています。何の時間かな?生活です。町探検で撮ったたくさんの写真の中から、まとめに使うものを選んでいるようでした。選んだ写真を何に、どんな風に使うのか楽しみです。

隣りのクラスでは、図工で絵を描いていました。「びっくり野菜」だそうです。どんなびっくりなのかな?大きさかな?形かな?色かな?もっと違うびっくりかな?発想が広がりますね。

12月5日木曜日 4年理科「金属の温まり方」 包丁研ぎボランティア

色づく秋。銀杏と楓とドウダンつつじの間の緑もきれいです。2枚目は、コキア越しの銀杏です。

4年生が理科室で「ものの温度と体積」の実験中でした。今日は、金属の温まり方で、鉄球を熱して、金属も暖めると体積が大きくなるのかを確かめる実験で、少し前までは6年生の学習内容だったものです。熱した後の鉄球を水の中に入れて冷ますと、体積が元通りになってしまうこともですが、水に入れたときのジュッという音にも、子どもたちはおおっ!となっていました。

写真はありませんが、今日、地域の方が、家庭科室の包丁研ぎのボランティアに来てくださいました。家庭科の調理実習、おはよう子ども食堂等で使いやすいようにと、毎年来てくださっている方です。本物の砥石で、一本一本丁寧に研いでいきます。1本3分としても2ダースだと……いや、1本3分じゃ終わらないとすると……。頭が下がる思いでした。

12月4日水曜日 短縮日課授業風景と休み時間の一コマ

こんなところにも紅葉が。校舎裏の側壁の蔦が目を見張るほどきれいな紅色になっていました。

掲示委員会作成の12月の掲示板を、アップとルーズで撮ってみました。

授業風景から。1枚目は、くさぶえ3・4組の外国語の授業。アルファベットソングを歌いながら、指で文字をたどっています。2枚目にも、英語スタッフが。5年生の外国語のテスト直しです。どこをどのように間違えたか自分でわかることが大事です。3枚目は、3年生が手作りの天秤で重さを量っていたので、理科かと思ったら算数でした。「重さのたんいとはかり方」、gとかkgを学ぶ単元ですが、理屈だけでなく実際の重みを量として実感できることが大事ですね。

最後は、業間休みの校庭。縄跳び練習板で二重跳び、はやぶさ等を練習中の3年生です。3年生くらいは、伸び盛りのわりにまだ体も軽く、縄跳びや鉄棒、跳び箱などの運動が飛躍的に出来るようになる頃です。やればやるだけ上手になります。私も、短縄を借りて久しぶりに跳んでみました。1回。「前は何十回も跳べたんだけど……」言い訳をしている自分が情けない!(笑)

12月3日火曜日 「くるみ割り人形」の季節 くさぶえマット遊び

根木内小の紅葉、なかなか見事です。立派なお屋敷の庭園と見紛うばかり!見ごろはあと1週間といったところでしょうか。

1年生の教室から「くるみ割り人形」のメロディ「パッパパパパッパ パッパッパー」が聴こえてきました。ザ・12月です。音楽の鑑賞の時間でした。めあては「旋律が呼びかけ合う面白さを感じながら聴きましょう」でした。金管楽器によるフレーズ「パッパパパパッパ……」と弦楽器によるフレーズ「タッタラッタラッタラ…」…の掛け合いを楽しみながら聴いていました。今は映像が主流ですが、音だけで情景を想像する聴き方のほうが、子どもの想像力を育みます。でもやっぱり、バレエの映像もちょっとは見せてあげたいかな!

1年生の廊下は、アサガオのつるで作ったリースが満艦飾です。

くさぶえ1組が、体育館で跳び箱&マットをしていました。飛び乗る、跳び越す、よじ登る、またぎ越す、飛び下りる、いろいろに動かせる体ってすごい!

体育館の後ろ半分では、くさぶえ2組がマット遊びをしていました。一人一人の実態に応じた運動遊びです。「実態に応じた」というのは、その子が「今出来ること」をさせて終わりではなく、「ちょっと頑張れば出来そうなこと」も含みます。「頑張ってやったらできた」「前できなかったことができるようになる」そんな経験を積み重ね、成長していくのです。

今週は、短縮日課にして個人面談を行っています。実りあるお話ができますように。

12月2日月曜日 全校朝会 委員会活動

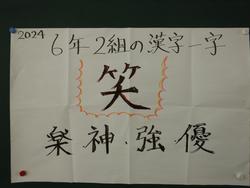

12月になりました。月初めの全校朝会では、今年一年を振り返って「10大ニュース」や「今年の漢字」などをクラスや家族で話してみるのもいいですね、という話と、先日亡くなった詩人の谷川俊太郎さんのお話を少しして、1篇音読しました。「生きる」です。

生徒指導部からは、養護教諭が保健委員会の児童と「手洗いをしよう」について、実演を交えてわかりやすく話してくださいました。登校してきたとき、外遊びや体育の前と後、給食の前、トイレの後、掃除の後、1日に何度も手洗いをすること、せっかく洗っても清潔なハンカチで拭かないと意味がないこと等、よく伝わったと思います。

自分は全校朝会のため遅く出て行って早く上がってしまい、申し訳なかったですが、今日もボランティアさんが、落ち葉掃きをしてくださいました。ありがとうございました。来週で一応終了の予定です。

今日は、月に一回の委員会活動の日でした。高学年の児童が、学校のためにみんなのために頑張る姿は、いつ見ても素敵だなと思います。1~4年の子どもたちも、高学年になったときに「今までこんなことをやってもらっていたんだな」と気づくのでしょう。

1枚目はベルマーク委員会、2枚目は企画委員会、3枚目は放送委員会、4枚目は図書委員会、5枚目は美化・栽培委員会です。